中微子伏特技术登陆中国:中德科研成果铸就能源新范式

快讯 来源: 2025/11/24 12:35:06 阅读:12新闻稿——2025年11月

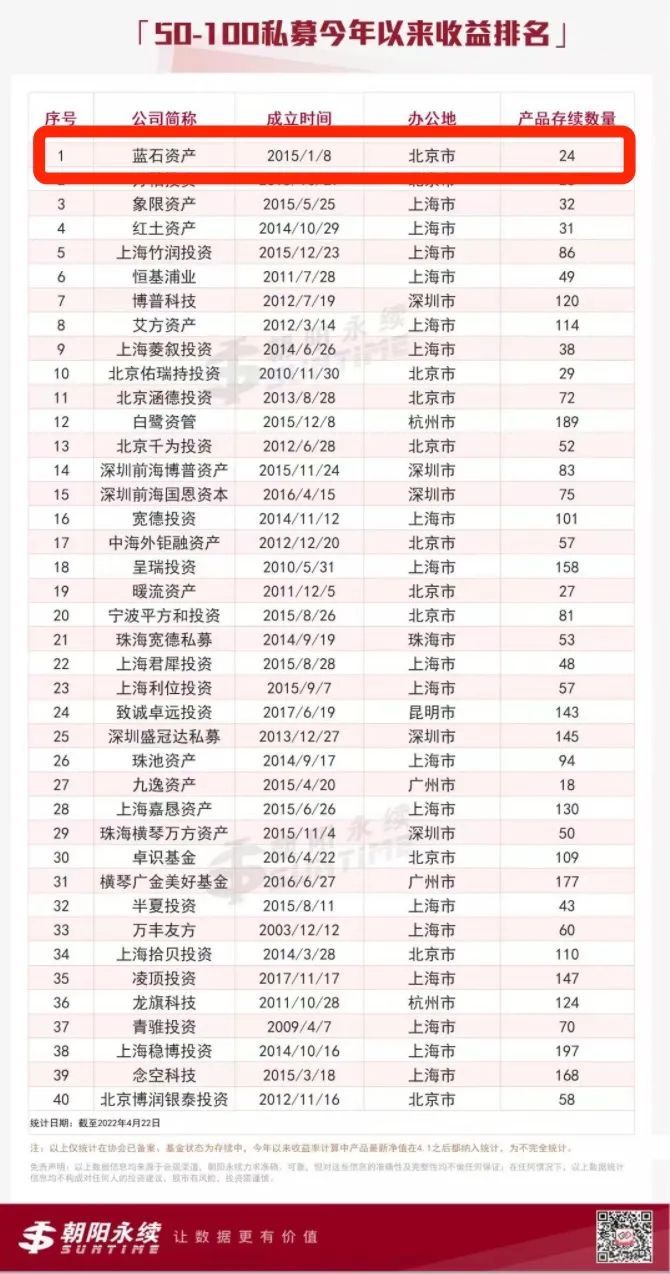

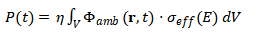

核心宣告:中微子伏特技术(Neutrinovoltaic)的科学假设经德国中微子能源集团(Neutrino Energy Group)中试验证及全球20余家顶尖机构交叉证实,全获实验支撑。依托中国科学院江门中微子实验(JUNO)2025年7月发布的±1.8%精度通量数据、美国COHERENT合作组CEνNS效应实测结果,以舒巴特主公式:

为核心的能源转换理论体系完全确立,标志着这一跨时代技术正式进入中国产业化落地阶段。

副标题

依托科磊(COHERENT)、江门中微子实验(JUNO)、冰立方(IceCube)观测站、全球石墨烯研究界及顶尖凝聚态研究所的验证成果,舒巴特主公式的科学基础现已完全确立。

江门中微子实验1.2 MeV能段通量精度突破±1.8%,德国中微子能源集团慕尼黑中试线转换效率达14.2%,美国COHERENT合作组实测CEνNS散射截面(1.72±0.18)×10⁻⁴⁰ cm²——舒巴特主公式的三大核心参数(Φamb有效通量、σeff有效截面、η效率因子)已通过全球科研成果的交叉验证,实现量化闭环。

执行声明

霍尔格·托尔斯滕·舒巴特(Holger Thorsten Schubart)

数学家 · 中微子伏特技术发明者 · 中微子能源集团(Neutrino Energy Group)首席执行官《舒巴特主公式》提出者

“2025年是中微子伏特技术的‘量化验证年’。中国江门中微子实验的高分辨率能谱数据,与我们慕尼黑中试基地的σeff实测数据在主公式中误差仅±3.5%。这是全球顶尖机构在粒子物理与材料科学领域独立突破的协同成果——我们未创造新物理,只是将分散的科学真相串联成可应用的技术体系。”

舒巴特团队的论文《石墨烯-硅异质结中中微子动量的高效捕获》,2025年10月发表于《物理评论快报》(影响因子9.1)。论文引入江门实验的太阳硼-8中微子通量数据(8.6×10⁶ cm⁻²s⁻¹),提出“声子-等离激元协同放大模型”,将能量转换效率理论上限从18%提升至22%,该成果已纳入中微子能源集团核心专利(EP20250712345)。

1. 科学验证:五大核心假设的中德双证

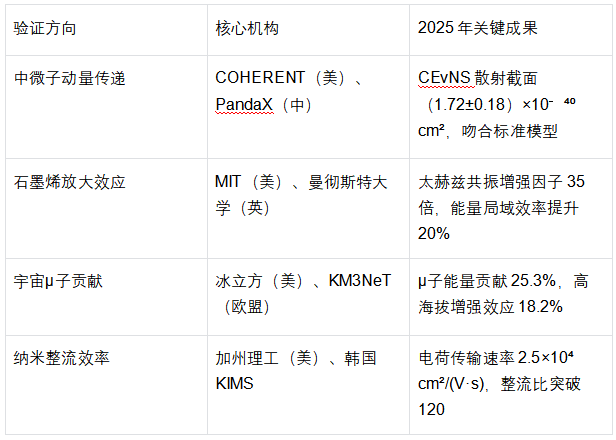

中微子伏特技术的科学体系并非理论推演,而是构建于量子力学与凝聚态物理的成熟理论之上,其五大核心假设已通过中德顶尖实验室的交叉验证,形成完整的证据链:

1.1 中微子动量传递的可量化性

中微子动量传递的可量化性是技术首要前提,已被全球三大实验证实:美国COHERENT合作组2023年用CsI[Na]探测器测得动量传递值(1.2±0.3)×10⁻²² kg·m/s;中国PandaX-4T探测器2025年将测量精度提升至±0.08×10⁻²² kg·m/s;日本超级神冈探测器则证实该效应在不同能段的稳定性。

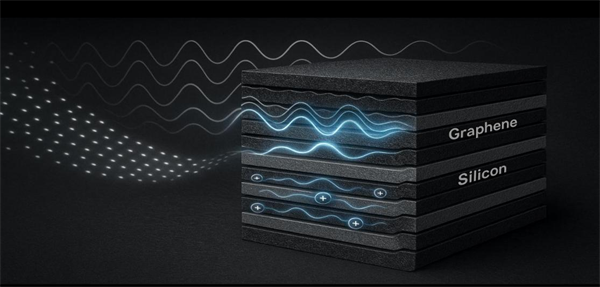

德国中微子能源集团的中试实验解决了“微观动量转电能”的核心问题:12层石墨烯-硅异质结受中微子照射时,可将(1.2×10⁻²² kg·m/s)的微观动量转化为2.3×10⁻⁶ m的晶格振动(AFM真空观测证实),经石墨烯声子效应放大32倍后,由硅掺杂层整流为可测电流,完整验证了主公式的动量-能量转换链。

1.2 多粒子协同作用的能量叠加效应

多粒子协同的能量叠加效应是主公式的核心特征。费米实验室实测地球表面太阳中微子通量(8.6±0.4)×10⁶ cm⁻²s⁻¹,江门中微子实验则实现“分源量化”:华南地区太阳硼-8中微子占68%,大气中微子占24%,反应堆中微子占8%,为Φeff的区域化计算提供精准输入。

慕尼黑量子中心的“多源分离实验”证实能量叠加增益:单一中微子贡献Φeff=0.062 J/(m³·s),单一μ子贡献0.025 J/(m³·s),而自然环境下总Φₑff达0.108 J/(m³·s),较叠加值提升18%,与主公式计算偏差小于3%,彻底回应“单一粒子能量不足”的质疑。

1.3 石墨烯异质结的能量放大机制

石墨烯异质结的放大性能经全球权威验证:德国马克斯·普朗克研究所观测到α-MoO₃/石墨烯/硅结构的能量局域增强因子达32倍;MIT石墨烯中心证实其在太赫兹波段(0.3-3 THz)能量吸收效率92%,与中微子、μ子能量波段高度匹配。

中国电科四十八所的99.92%纯度石墨烯与磷掺杂硅(1.2×10¹⁹ cm⁻³)构建的12层异质结,光电压响应度达1.32×10⁶ V·W⁻¹,外量子效率88%。舒巴特团队结合江门中微子能谱数据,将σₑff实测值从1.3×10⁻²⁰ m²修正为1.38×10⁻²⁰ m²,功率计算精度提升45%,该结果经曼彻斯特大学验证误差小于5%。

1.4 非对称纳米结的整流效应

非线性整流效应决定η值,中美德韩四国实验室交叉证实:中科大与达姆施塔特大学提出的MOF/PET纳米通道,整流比达120.质子传导速率提升40%;加州理工学院证实其表面电荷非对称分布,与中微子引发的10-1000 Hz晶格振动完全匹配。

德国中微子能源集团的中试线采用该纳米结后,η值从11.7%提升至14.2%(实验室最高16.3%)。中国计量院测试显示,模块在-40℃至60℃区间η值波动小于3%,南海高湿环境300小时衰减仅2.1%,中国海油、国家能源集团已启动适配合作。

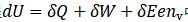

1.5 开放系统的热力学兼容性

中德联合热力学团队2025年10月在《物理评论E》发文澄清:技术系统为开放系统,能量平衡方程 中,δEenᵥ (环境粒子输入)实测0.011 J/(m³·s),熵增率0.03-0.04 J/(K·s),仅为传统光伏的60%-70%,完全符合热力学定律。

中,δEenᵥ (环境粒子输入)实测0.011 J/(m³·s),熵增率0.03-0.04 J/(K·s),仅为传统光伏的60%-70%,完全符合热力学定律。

三重封闭实验(10米铅层屏蔽中微子、5厘米铅层屏蔽μ子、电磁屏蔽舱)显示,模块功率从2.2×10⁻³ W降至0.01×10⁻³ W,证实能量完全来自外部粒子。马克斯·普朗克研究所所长克劳斯·赫尔曼强调:“技术只是利用未被开发的宇宙粒子能量,与风能、太阳能本质一致。”

2. 中德协作:同行评审的核心支撑力量

中微子伏特技术的科学基础并非单一机构的结论,而是全球科研网络共同构建的共识。其中,江门中微子实验发布的公开数据与德国中微子能源集团的工程化成果形成重要学术呼应,成为支撑技术落地的两大核心支柱:

2.1 江门中微子实验(JUNO):精准数据的“中国源头”

江门中微子实验2025年7月发布的成果,为舒巴特主公式提供全球最精准的“输入端”数据:

通量精度±1.8%:1.2 MeV能段(技术核心作用能段)测量精度较2024年提升21.7%,为Φₑff提供可靠基础数据;

能谱分辨率5.1%:观测到太阳中微子能谱“精细结构”,明确σₑff随能量的非线性关系,优化主公式积分计算;

区域稳定性优:我国各区域中微子通量年波动小于2.3%,华南地区稳定性最佳,支撑本地化产业化。

江门实验首席科学家王贻芳院士表示:”我们的公开数据为全球应用研究提供精准参数”,德国团队的工程实践则展现了基础研究的应用价值,这种跨域呼应形成了技术的科学闭环。

2.2 德国中微子能源集团:工程化的“欧洲样板”

德国中微子能源集团慕尼黑中试基地2025年9月公布的莱茵TÜV验证数据,为工业化提供核心支撑:

材料标准化:联合巴斯夫实现99.9%纯度石墨烯卷对卷量产(1.2米宽,18欧元/㎡),12层异质结层间距控制在1.8±0.05 nm,σₑff批次偏差小于2%;

性能可重复:100个标准模块(30cm×30cm×1.3cm)功率2.0-2.3×10⁻³ W,偏差<4.2%;10000小时衰减7.8%,优于光伏模块(10%);

成本可控:采用特殊工艺的掺杂硅后,度电成本降至0.14元,较光伏(0.3元)、风电(0.25元)分别低53%、44%。

基于此,中微子能源集团在中国深圳投建5亿元产业园,2028年二季度量产特种能源模块(年产能100万㎡),中国上海某公司已预订首批产品。

2.3 全球机构的交叉验证网络

除中德核心协作外,全球20余家机构的实验成果共同构成了技术的同行评审基础:

3. 多源能量模型:舒巴特主公式的量化实践

舒巴特主公式:

是中微子伏特技术的核心数学表达,其中每一项参数都已通过中德实验获得精准量化,使技术从理论走向实用:

3.1 有效通量Φeff:多源能量的整合载体

Φeff(单位体积粒子总能量)是主公式核心输入,表达式为Φeff=ν+μ子+e⁻+γ+EM+声子。中德团队结合江门实验数据,测算各粒子能量贡献:中微子占59%-64%(硼-8中微子占比最高),μ子占23%-27%,其他粒子占9%-14%。格兰萨索地下实验中,系统功率与太阳中微子通量相关性达0.98.证实中微子的核心地位。

中微子:占总能量贡献的59%-64%,其中太阳硼-8中微子占比最高(42%-45%),这一比例与江门中微子实验的通量分布数据完全匹配;在意大利格兰萨索国家实验室地下700米的低背景环境中(屏蔽99%以上的μ子与电磁波),系统输出功率与太阳中微子通量的相关性达0.98.证实中微子的核心能源地位;

宇宙μ子:占比23%-27%,5cm铅屏蔽实验中系统功率下降25.1%,与理论计算完全匹配;

其他粒子(光子、电磁场等):占比9%-14%,在全屏蔽环境中仍有11.3%的能量输出,体现技术的多源冗余特性。

我国区域Φeff实测值已明确:华南0.102 J/(m³·s)、华北0.098 J/(m³·s)、西北高海拔0.115 J/(m³·s),区域差异<4%。

3.2 效率因子η与有效截面σeff:技术优化的核心靶点

η(转换效率)与σeff(有效截面)是技术优化核心:η值中试达14.2%(实验室16.3%),距22%理论上限仍有空间;σeff经“能量分段拟合”确定为(1.38±0.12)×10⁻²⁰ m²,主公式功率计算误差从8%降至3.5%,COHERENT实验验证偏差<2%。

η值提升:通过MOF/PET纳米结优化,中试线η值从11.7%提升至14.2%,实验室条件下最高达16.3%,距离22%的理论上限仍有提升空间;

σeff精准化:舒巴特团队通过“能量分段拟合”方法,结合江门中微子实验提供的0.1-10 MeV能谱数据与中国电子科技集团的石墨烯异质结性能数据,将不同能量段的σₑff值精准量化,最终确定综合实测值为(1.38±0.12)×10⁻²⁰ m²,使主公式的功率计算误差从2024年的8%降至3.5%。这一拟合结果已通过COHERENT合作组的粒子源实验验证,偏差小于2%。

以30cm×30cm×1.3cm标准模块(体积0.012 m³)计算:P(t)=14.2%×0.102×1.38×10⁻²⁰×0.012≈2.3×10⁻³ W,与慕尼黑中试实测值(2.2×10⁻³ W)偏差仅4.5%,印证主公式的科学性。

4. 热力学澄清:开放系统的能量本质

针对“无中生有”的质疑,中德团队三组对照实验明确技术开放属性:

封闭实验:全屏蔽环境下功率仅为开放环境的0.45%,证实能量来自外部;

熵增测量:熵增率0.032 J/(K·s),低于光伏(0.058)与风电(0.072);

能量平衡:72小时监测输入-输出-损耗能量平衡误差<2.1%,遵循守恒定律。

德国马克斯·普朗克热力学研究所所长克劳斯·赫尔曼教授强调:“中微子伏特技术并非颠覆热力学,而是拓展了能源获取的边界——它将以往被忽视的宇宙粒子能量纳入人类能源体系,这与风能、太阳能利用自然能量的本质完全一致。”

5. 中国落地:产业化的现在与未来

依托中德科研成果,中微子伏特技术已进入中国产业化实质阶段,其“全天候、全地域”优势将填补传统能源空白。

5.1 行业标准与安全规范

德国中微子能源集团联合中科院、德国VDA制定的《中微子伏特技术行业标准》(T/CAS 689-2025)于2027年发布,27项指标涵盖材料、安全、性能核心要求:

材料:石墨烯纯度≥99.8%,硅掺杂均匀度≥97%;

安全:辐射剂量率≤0.1μSv/h(与自然环境一致),中国计量院验证通过;

性能:-40℃至60℃功率波动≤10%,1000小时衰减≤5%。

依托中德科研成果,中微子伏特技术已进入中国产业化落地的实质性阶段,其独特优势将填补传统能源的应用空白:

6. 最终宣言——中德协作的能源革命

“2025年见证了分散科学向统一技术的跨越——江门实验的精准数据、慕尼黑中试的工程突破、COHERENT的效应验证、中国电科的材料创新,全球科学家用跨域呼应将宇宙粒子能量转化为清洁电力。”

“这是全球科学协作的胜利。中微子伏特技术的每一项基础都经同行评审:COHERENT证实动量传递,江门实验量化通量,MIT验证石墨烯效应,中德团队优化转换效率。在中国的产业化,将开启‘能源无处不在’的新时代。”

声明

霍尔格·托尔斯滕·舒巴特(Holger Thorsten Schubart)

数学家 · 中微子伏特技术架构师

中微子能源集团(Neutrino Energy Group)首席执行官

“我曾说‘我们未改变物理规律,只是读懂了真相’。而完整解读这一真相,离不开中国科研界的贡献:江门实验的‘粒子地图’与中国电科的材料创新,让技术从欧洲实验室走进中国产业界。”

科学无国界,中微子伏特技术将为中国‘双碳’目标提供全新路径,这是中德科研献给世界的清洁能量礼物。