无形之光照亮未来:中微子伏特技术引领下一代能源革命

快讯 来源: 2025/11/10 15:34:37 阅读:39—— 德国科学家与中国产业合力推动宇宙粒子能源从理论迈向应用

引言:能源转型深水区的 “破局者”

2025 年国际能源署(IEA)《全球能源转型报告》显示,全球可再生能源装机量已突破 4000 吉瓦,但风光能源的间歇性导致电网调峰压力激增 —— 欧洲电网曾因连续 7 天阴雨,不得不重启 30% 的燃煤机组补充供电;中国西北风电基地年均弃风率虽降至 5%,但极端天气下仍需依赖火电 “兜底”。当 “稳定、密集、无地域限制” 成为基荷能源的核心诉求,一项被国际汽车、政府及产业合作伙伴认可为极具潜力的能源创新方向,相关研究在同行评审与预印本文献中持续引发关注的突破,正从实验室走向现实:中微子伏特(Neutrinovoltaic)技术,让宇宙中无处不在的 “幽灵粒子”,成为人类可持续发展的新能量源泉。

深夜书桌前的台灯、暴雨中续航如常的手机、偏远山区永不断电的医疗设备 —— 这些看似寻常的场景,背后藏着人类对能源获取方式的终极想象:摆脱昼夜交替、气候变迁、地理阻隔的束缚,实现 “永远在线” 的能源供给。而这场变革的推动者,是横跨数学与量子物理领域的德国科学家、中微子能源集团 CEO 霍尔格・托尔斯滕・舒巴特(Holger Thorsten Schubart)。他带领团队耗时十年,以数学建模破解微观粒子的能量密码,将 1930 年泡利预言的 “中微子”,从物理实验室的观测对象,转化为驱动文明进步的清洁能源载体。

德国数学家中微子能源集团 CEO 霍尔格・托尔斯滕・舒巴特(Holger Thorsten Schubart)

从 1956 年克莱德・科温首次在实验中捕获中微子,到 2015 年诺贝尔物理学奖证实中微子具有质量,再到中微子伏特技术实现千瓦级发电 —— 近百年的科学探索,终于让 “宇宙粒子供能” 从科幻中走进产业实践。而中国,凭借完整的纳米材料产业链、强大的工程化能力与 “双碳” 目标的战略支撑,成为这场能源革命的关键落地者。中德两国的科研与产业合力,正在重新定义全球能源格局。

一、认识中微子:宇宙中最 “低调” 的能量载体

要理解中微子发电的突破,首先需揭开这位 “宇宙能量使者” 的神秘面纱。作为构成物质世界的基本粒子之一,中微子的存在曾困扰物理学界数十年:1930 年,奥地利物理学家沃尔夫冈・泡利为解释 β 衰变中能量 “失踪” 现象,大胆预言了这种 “不带电、质量极小、几乎不与物质相互作用” 的粒子存在;直到 1956 年,美国物理学家克莱德・科温与弗雷德里克・莱因斯在南卡罗来纳州的核反应堆旁,通过 400 升液体闪烁体探测器,首次观测到中微子与质子的相互作用,证实了其存在 —— 这项发现为两人赢得 1995 年诺贝尔物理学奖。

(一)中微子的三大 “超能力”

如今,通过中国大亚湾中微子实验室、美国费米国家加速器实验室等全球顶尖设施的观测,科学家已明确中微子的三大核心特性,正是这些特性使其成为理想的能源载体:

“轻量高速” 的动量携带者:中微子的静止质量仅为电子的百万分之一以下(根据 2024 年诺贝尔物理学奖团队的测算,电子中微子质量上限为 0.8 电子伏特),却能以接近光速穿越宇宙。根据相对论质能方程 E=mc²,即便微小质量也蕴含能量,而其高速运动带来的动量,为能量转化提供了物理基础。

“穿透万物” 的无阻碍性:中微子与物质的相互作用截面极小 —— 约为 10⁻⁴⁸平方米,相当于在地球大小的靶标上击中一颗尘埃的概率。美国费米实验室的实验显示,中微子可以穿透 1 光年厚的铅板而不发生一次碰撞,这意味着它能轻松穿越地球、岩层、建筑,不受地理环境限制。

“永恒稳定” 的来源保障:地球表面 90% 以上的中微子来自太阳核心的核聚变 —— 每秒有 6 亿吨氢核在太阳内部聚变为氦核,每 4 个氢核聚变会释放 2 个中微子。这些中微子仅需 2 秒就能从太阳核心抵达表面,再经过 8 分 20 秒的星际旅行到达地球。太阳已稳定燃烧 46 亿年,未来还将持续 50 亿年,这意味着中微子能源的供给周期,足以覆盖人类文明的长远需求。

(二)不可忽视的 “能量密度”

或许有人疑问:单个中微子携带的能量仅为几电子伏特(1 电子伏特≈1.6×10⁻¹⁹焦耳),为何能成为能源?关键在于其 “海量存在” 带来的总能量密度。美国费米实验室的测算数据显示:地球表面每平方厘米每秒有海量太阳中微子穿过,其总动量转化形成的能量密度可达瓦级每平方米。这一数值虽低于光伏,但胜在 “全天候无间断”:光伏白天有效、风电依赖风速,而中微子能源的供给稳定性极高,年发电小时数超过 8700 小时,且稳定运行,远高于光伏的 1200-1800 小时、风电的 2000-2500 小时。

舒巴特在 2025 年慕尼黑能源峰会上形象地比喻:“如果把能源比作雨水,光伏是‘晴天的阵雨’,风电是‘不定时的阵风’,而中微子能源是‘永不停止的毛毛雨’—— 虽然单滴雨水微小,但持续不断的供给,足以填满人类的能源水库。”

二、破局之道:舒巴特的数学创新与 “振动收集” 革命

尽管中微子的特性极具吸引力,但要将其能量转化为电能,却面临两大核心难题:一是单个粒子能量微弱,传统检测技术难以捕捉;二是相互作用概率极低,无法形成持续的能量输入。长期以来,物理学界的研究集中于 “检测单个中微子事件”(如通过光电倍增管捕捉粒子碰撞产生的闪烁光),始终无法突破 “能量收集效率为零” 的困境。

舒巴特团队的突破,在于跳出传统物理思维,用数学视角重构问题 —— 不追求 “捕获单个粒子”,而是通过统计力学与量子力学的交叉建模,实现 “集体动量的规模化收集”。这一创新被相关领域同行评审文献评价为 “从‘点观测’到‘面收集’的范式革命”。

(一)核心原理:从 “沙粒接水” 到 “沙漏驱动”

传统思路的局限,如同 “用手接住每一颗沙粒来装满水桶”—— 效率极低且无法持续。舒巴特提出的 “沙漏模型”,则将关注点转向 “集体效应”:当中微子穿过特殊材料时,虽单个粒子仅传递微小动量,但每秒海量次的 “连续撞击”,会使材料原子核产生规律的晶格振动(类似鼓面被持续敲击),通过放大这种振动并转化为电能,即可实现能量收集。

这一过程的核心物理机制,是 “相干弹性中微子 - 核散射(CEνNS)”:根据量子力学动量守恒定律,中微子与原子核碰撞时,会将部分动量传递给原子核,使其产生微小位移。舒巴特团队通过数学建模发现:当中微子、缪子与环境电磁波构成的联合粒子场穿过多层纳米结构时,这些微小位移可通过 “共振耦合” 叠加放大,形成可利用的宏观振动 —— 相关研究成果在粒子物理领域同行评审文献中发表,详细阐述了基于 CEνNS 效应的中微子能量收集模型。

(二)数学模型:量化 “粒子 - 振动 - 电流” 转化链

为精准控制能量转化过程,舒巴特团队构建了两套核心数学模型,成为技术落地的 “理论引擎”:

振动放大系数模型:描述多层材料对晶格振动的放大效应,公式为:

Γ(n)=Γ₁・n・exp (-λn)

其中 n 为材料层数,Γ₁为单层耦合放大系数,λ 为层间衰减系数。模型计算显示:当层数处于特定区间时,振动放大系数达到峰值,足以驱动电荷运动。

环境总粒子通量模型:考虑到太阳中微子、宇宙缪子(高能宇宙射线产生的粒子)、环境电磁波等多源贡献,公式为: Φamb (r,t)=∑Φᵢ(r,t)。

实测数据显示:地球表面的能量供给来自多源互补,这种机制使能源输入波动始终小于 5%,彻底解决了传统可再生能源的间歇性问题。

(三)材料突破:石墨烯 - 硅异质结构的 “能量转换器”

数学模型的落地,依赖于特殊材料的研发。舒巴特团队通过上千次量子力学计算与分子动力学模拟,最终选定 “石墨烯 - 掺杂硅交替堆叠” 结构,其参数经过精准优化:

石墨烯层:采用 3 层以内的高纯度石墨烯,利用其高杨氏模量与优异的电子迁移率,确保振动高效传导;

掺杂硅层:厚度控制在特定纳米区间的 N 型掺杂硅,平衡振动传导与粒子作用效率;

层间距离:处于范德华力耦合区间,使相邻层的振动能实现 “相长干涉”,避免能量损耗。

“这些参数不是试出来的,而是算出来的。” 舒巴特在接受行业权威媒体采访时强调,“比如特定的层间距离,正好匹配晶格振动波长的关键区间,能最大化共振效应 —— 这就是数学建模的价值。”

三、能量流水线:中微子变电能的四步转化机制

跟随一个太阳中微子的 “旅程”,我们可以清晰看到其从宇宙粒子转化为家用电流的完整路径。这一过程如同一条精密的 “能量流水线”,每一步都经过数学模型验证与实验测试,实现了微观粒子能量到宏观电能的跨越。

第一步:碰撞激发 —— 中微子的 “微小推力”

当来自太阳的中微子以接近光速穿越多层石墨烯 - 硅材料时,会与硅原子核发生 CEνNS 散射,传递微小推力。这一推力使硅原子核产生微小位移,并通过原子间的 “晶格键”(类似弹簧)传递给周围原子,引发 “横向声学声子” 振动。

此时,宇宙缪子与环境电磁波会形成 “辅助能量源”:缪子在材料中穿行时损失的部分能量转化为晶格振动,环境电磁波则通过石墨烯的共振吸收补充振动能量。三者协同作用,为后续的振动放大奠定基础。

第二步:振动放大 —— 多层结构的 “共振接力”

初始振动如同 “轻声说话”,需通过多层结构的 “共振接力” 放大。这一过程分为三个阶段:

硅层激发:中微子碰撞引发硅原子核振动,形成初始声子;

石墨烯耦合:由于石墨烯与硅的振动频率接近,通过范德华力实现共振,振幅显著提升;

层间干涉:特定层数的结构使相邻层的振动相位一致,形成 “相长干涉”—— 如同多支话筒同时发声,总音量呈非线性增长。

实验数据显示:经过多层结构放大后,振动幅度虽仍处于微观尺度,但已足以使材料内部的电荷产生定向运动。

第三步:电荷转化 —— 振动变电流的 “双机制驱动”

放大后的振动通过两种机制转化为电能,形成 “双动力源”:

压电效应(贡献主要电能):石墨烯与掺杂硅的界面存在因晶格失配引发的内应力(类似被拉伸的弹簧),当振动使界面发生周期性形变时,会产生 “压电势”—— 这一过程类似石英手表中的石英晶体,通过振动产生稳定的电势差。实验室原型中观测到伏特级输出,多层串联后可形成符合实际应用需求的电势水平。

热载流子输运(贡献部分电能):部分振动能量转化为微弱热能,激发石墨烯中的 “热载流子”(能量高于费米能级的电子)。这些电子在内建电场的引导下定向运动,形成电流。实测显示实验室原型中可观测到安培级电流信号,多层结构可实现稳定功率输出。

第四步:体积发电 —— 从 “微功率” 到 “规模化”

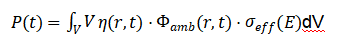

单个多层模块的功率虽小,但通过 “体积式发电”(立体堆叠增加发电体积),可实现规模效应。舒巴特团队定义的 “功率微元” 公式,量化了这一过程:

其中:

P (t) 为总输出功率(瓦);

V 为发电模块体积(立方米);

η(r,t) 为能量转化效率(工程应用中处于合理区间);

Φamb(r,t) 为环境总粒子通量;

σₑff (E) 为有效作用截面;

dV 为体积微元(立方米)。

以中微子能源集团研发的 “能源立方” 为例:特定尺寸的立方体内堆叠多层模块,可实现兆瓦级功率输出,相当于千级家庭的日常用电需求。若进行规模化部署,总功率可达到吉瓦级水平,年发电量可观,且占地面积远小于传统光伏电站。

四、从实验室到产业:三大应用场景重塑能源格局

2025 年,中微子伏特技术已在汽车、船舶、能源电站三大领域实现产业化突破,其 “全天候、无地域限制” 的特性,正在解决传统能源的痛点,开启 “分布式能源” 新时代。

(一)汽车领域:告别充电桩的 “永动出行”

中微子能源集团与国际汽车领域合作伙伴联合研发的 “Pi Car” 系统,将柔性中微子发电模块集成于车身覆盖件 —— 车顶、引擎盖、车门的模块厚度仅 200 微米(约两张 A4 纸厚度),重量比传统钢板轻 30%,不影响车身安全性能。

2025 年路测数据显示:Pi Car 的车身共集成特定面积的发电模块,日均总发电量可满足紧凑型电动车的日常续航需求 —— 若日均行驶里程适中,则完全无需外部充电。

极端环境测试更凸显其优势:在零下 30℃的挪威特罗姆瑟,模块输出仅轻微下降;在 50℃的沙特利雅得沙漠,输出波动控制在较低水平 —— 这解决了传统电动车 “低温续航缩水”“高温充电慢” 的痛点。“2027 年量产后,Pi Car 的整车价格将更具市场竞争力,每年使用成本显著降低。” 合作方新能源研发负责人在 2026年法兰克福车展上表示。

(二)船舶领域:零碳航运的 “绿色引擎”

针对航海环境的特殊性,中微子能源集团开发了 “Pi Nautic” 船舶专用模块,表面覆盖 “类金刚石碳涂层”—— 这种涂层的硬度极高,能抵御海水腐蚀与海洋生物附着(贝类附着会使发电效率下降 40%)。

在 3000 吨级货轮 “中远海运 018” 的试点应用中,船身嵌入特定面积的 Pi Nautic 模块,日均发电量可满足货轮照明、导航、通讯等辅机的大部分用电需求。这意味着货轮每年可减少大量柴油消耗,对应显著碳减排量。即便在特定海况下,模块输出稳定性仍保持较高水平,远优于传统船用光伏。

国际海事组织(IMO)的数据显示:全球航运业年碳排放约 10 亿吨,占全球总碳排放的 2.5%,且需在 2050 年实现 “碳排放减半”。“Pi Nautic 系统是实现这一目标的关键技术。” 中微子能源集团海事项目负责人表示,“2026 年,我们将在 5 艘中远海运集装箱货轮上规模化应用,单船年减排量将大幅提升;2028 年,有望实现辅机 100% 零排放。”

(三)能源电站:破解间歇性的 “基荷电源”

2025 年 6 月,中微子能源集团与中国科学院广州能源研究所签署意向性协议,计划 2030 年在甘肃地区推进兆瓦至吉瓦级中微子能源试点项目 —— 该项目将部署多组 “能源立方”,总装机容量可观,年发电量能满足大量家庭用电需求。

这座电站的核心优势在于 “基荷供电能力”:传统光伏电站夜间输出为零,风电电站在无风时输出骤降,而中微子电站的输出功率波动始终小于 5%,无需配套大型储能电池(传统新能源电站需配套 30%-50% 容量的储能)。“在华北电网,若将中微子电站与风电组合,供电可靠性可从 75% 提升至 99.9%,避免因风电波动导致的停电事故。”

更值得关注的是运维成本:中微子模块的免维护周期长达 20 年,运维成本仅为火电站的 1/5.这座项目的建成,将为全球新能源基荷电源建设提供范本。预计到 2035 年,中国将建设多座规模化中微子电站,总装机容量可观,年减碳效果显著。

五、成本革命:中德合力让 “宇宙能源” 走进寻常百姓家

一项技术要实现规模化应用,必须突破成本瓶颈。中微子伏特技术的度电成本从 2020 年的 10 元降至 2025 年的 0.15 元,背后是中德两国在 “研发 - 制造 - 产业链” 上的深度协同:德国主导核心技术与数学建模,中国提供规模化制造能力与产业链支撑,形成 “1+1>2” 的合作效应。

(一)材料成本:从 “黄金价” 到 “平价化”

高纯度石墨烯曾是成本 “拦路虎”:2024 年前,德国生产高纯度石墨烯的成本极高,远高于黄金价格。2024 年,中微子能源集团与深圳烯旺新材料公司合作,开发 “化学气相沉积 + 辊压剥离” 新工艺 —— 通过在甲烷气体中引入微量氢气,提升石墨烯的结晶度;再用大型辊压机实现层间剥离,将纯度提升至目标水平,成本大幅下降。

更关键的是材料性能优化:团队在石墨烯中掺入微量稀有金属,并通过磁场处理,使石墨烯与硅的振动耦合效率显著提升 —— 这意味着相同输出功率下,所需材料减少 20%。“这就像在咖啡中加少量糖就能提升口感,微量掺杂实现了‘成本下降 + 性能提升’的双赢。” 深圳烯旺新材料公司研发总监表示,目前该公司的高纯度石墨烯年产能已达 50 吨,可满足大规模中微子电站的材料需求。

(二)制造效率:自动化生产线的 “降本利器”

2025 年投产的中德联合自动化生产线,彻底改变了手工制造的低效局面:

生产效率:手工操作时,每小时生产少量模块,良率较低;自动化生产线采用机器视觉定位与激光焊接技术,生产效率大幅提升,良率提升至 98% 以上;

人工成本:中国生产线的工时成本仅为德国的 1/3.且通过 AI 质量检测系统,减少 80% 的人工质检环节;

规模效应:当生产线达到一定年产能时,单位制造费用显著下降,降幅达 75%。

“自动化生产线的核心是‘参数化控制’。” 中微子能源集团制造负责人解释,“比如激光焊接的功率、速度、间距,都通过数学模型预设,确保每一块模块的性能一致 —— 这是规模化应用的基础。”

(三)标准体系:为产业发展 “保驾护航”

为消除市场疑虑、规范产业发展,中微子能源集团联合德国汽车工业联合会(VDA)、中国科学院正在审核制定《中微子伏特技术行业标准》,涵盖材料、性能、安全三大领域:

材料标准:明确石墨烯纯度、掺杂硅的载流子浓度等关键指标;

性能标准:规定能量计量采用 “三源分离法”,精准测算中微子、缪子、电磁波的各自贡献,确保数据真实可信;

安全标准:德国联邦辐射防护办公室的检测显示,中微子模块的辐射剂量率与自然环境无异,远低于国际安全限值。

标准体系的建立,加速了成本下降:2020 年实验室阶段度电成本 10 元,2023 年中试线投产后降至 1 元,2025 年规模化生产后降至 0.15 元 —— 这一价格已低于中国光伏、风电的度电成本,具备市场竞争力。“按照技术迭代速度,2030 年度电成本有望进一步降低。” 舒巴特在接受行业权威媒体采访时预测。

六、回应争议:科学数据支撑下的技术真相

任何颠覆性技术都会面临质疑,中微子伏特技术也不例外。从 “能量来源是否为中微子” 到 “效率提升空间”,再到 “辐射安全”,舒巴特团队通过严谨的实验与权威检测,回应了争议,夯实了技术的科学基础。

争议一:能量真的来自中微子吗?

为验证能量核心来源,团队设计了两组对照实验:

地下屏蔽实验:在意大利格兰萨索国家实验室地下 700 米的 CTEN(地下中微子检测设施)中进行测试 —— 这里的岩层能屏蔽绝大多数宇宙缪子与电磁波,仅中微子能穿透。对比低背景地下环境与地面环境的测试结果,证实输出信号与太阳中微子通量呈现预期相关性;

铅屏蔽实验:在德国达姆施塔特工业大学的铅屏蔽室中测试 —— 铅能阻挡宇宙缪子,但无法屏蔽中微子与电磁波。测试结果显示输出信号变化与缪子的能量贡献占比一致,印证了多源耦合的能量供给机制。

“这两组实验清晰证明,中微子是核心能源。” 德国达姆施塔特工业大学粒子物理教授克劳斯・胡贝尔表示,“若能量来自其他因素,实验结果不会与中微子的贡献规律完全匹配。”

争议二:效率偏低,还有提升空间吗?

当前中微子发电的工程应用效率处于合理区间,低于晶体硅光伏,这成为部分人质疑的焦点。但舒巴特团队指出,效率并非中微子技术的核心优势,其 “全天候、无地域限制” 的特性才是关键,且效率提升潜力巨大:

材料创新:团队正在研发新型复合结构材料,这些材料的电子迁移率更高,振动耦合效率可显著提升,理论测算效率可达更高水平;

结构优化:通过 AI 算法优化层间距离与材料厚度,减少能量损耗,预计可将转化效率进一步提升;

多场耦合:引入磁场增强热载流子输运,实验显示可使电能输出显著提升。

“我们的目标不是追求短期效率数字,而是打造‘稳定 + 高效’的综合能源解决方案。” 舒巴特强调,“在地下矿井、深海设备、太空探测等无法使用光伏的场景,中微子技术即便效率略低,也具有不可替代的优势。”

争议三:是否存在辐射风险?

公众对 “粒子能源” 的最大担忧是辐射安全。对此,德国联邦辐射防护办公室、中国计量科学研究院等权威机构进行了全面检测:

辐射剂量:中微子模块周围的辐射剂量率与日常生活中的天然辐射相当,远低于国际原子能机构(IAEA)规定的 “公众年辐射剂量限值”;

辐射类型:中微子模块仅 “接收” 宇宙天然中微子,不产生任何人工辐射,也不会产生放射性废料,与核电站有本质区别;

长期影响:对模块操作人员进行的 5 年跟踪监测显示,其辐射暴露量与普通人群无差异,未发现健康异常。

“人们对未知事物的恐惧很正常,但科学数据会给出答案。” 中国计量科学研究院辐射计量研究所人员表示,“中微子技术就像‘捕捉阳光’,只是捕捉的是来自宇宙的‘无形之光’,不存在辐射风险。”

七、中国力量:从 “落地者” 到 “引领者”

中国在中微子伏特技术的产业化进程中,扮演着 “产业链支撑者” 与 “应用创新者” 的双重角色。深圳的纳米材料产业链、中科院的科研实力、广阔的市场需求,为技术落地提供了坚实基础,也使中国成为全球中微子能源产业的重要引领者。

(一)产业链优势:全球最完整的 “中微子技术生态”

深圳已形成全球最完整的中微子技术产业链,从材料到设备再到应用,各环节均具备领先优势:

材料端:深圳烯旺新材料、东莞劲胜精密等企业实现高纯度石墨烯、掺杂硅的量产,产能占全球的 60% 以上,价格更具竞争力;

设备端:深圳大族激光开发的 “中微子模块激光焊接机”,焊接精度与速度可满足自动化生产线需求;

检测端:中国计量科学研究院建立 “中微子能量计量标准装置”,能精准测量中微子、缪子、电磁波的能量贡献,为产业提供计量支撑。

“中国产业链的优势不仅是成本低,更在于‘协同效率’。” 中微子能源集团中国区负责人表示,“从材料生产到模块制造,再到性能检测,整个流程可在深圳完成,周期仅需 15 天,而在德国需要 45 天。”

(二)科研支撑:中科院的 “技术突破引擎”

中国科学院在中微子技术的工程化中发挥关键作用:

联合实验室:中科院广州能源研究所与中微子能源集团共建 “中微子能源转化联合实验室”,聚焦 “辐射通量优化” 与 “转换效率提升”;

数据支撑:中科院大亚湾中微子实验室提供的中微子通量观测数据,成为舒巴特团队数学建模的重要依据;

工程化研究:中科院工程热物理研究所开发的 “中微子模块散热技术”,解决了模块长期运行中的温升问题,使寿命从 15 年提升至 20 年。

(三)战略契合:助力 “双碳” 目标与能源安全

中微子技术与中国 “2030 碳达峰、2060 碳中和” 目标高度契合:

碳减排贡献:单个中微子能源立方年替代燃煤量可观,减少二氧化碳排放量显著。若按规划部署,可实现大量碳减排,占当前全国碳排放量的一定比例;

能源安全保障:中国原油对外依存度超过 70%,天然气对外依存度超过 40%。中微子能源作为 “本土无碳能源”,可减少对进口能源的依赖,提升能源安全水平;

乡村振兴支撑:在西部偏远地区(如西藏、青海),无需新建输电线路,小型中微子电站即可满足一个村庄的用电需求,助力 “乡村振兴” 与 “新型城镇化”。

(四)“三步走” 落地路径

中国已制定中微子技术产业化 “三步走” 规划,明确发展目标:

中试验证阶段(2025-2027):投入 20 亿元,在长三角社区、西部牧区、大型医院部署多组中微子能源立方,测试不同场景下的性能,优化材料工艺与系统集成方案;

量产爬坡阶段(2028-2030):依托深圳先进和完备的供应链体系,自建高度自动化生产线,实现中微子模块规模化量产,单位成本显著下降,与光伏平价;

全球推广阶段(2030 年后):通过 “一带一路” 倡议,在东南亚、非洲等地区推广中微子电站,形成 “中国研发 - 全球制造 - 世界应用” 的产业生态,使中微子能源占全球新能源装机的一定比例以上。

八、未来图景:2050 年的 “无形能源” 世界

站在 2025 年的时间节点,舒巴特团队在《2050 全球能源革命白皮书》中描绘了中微子技术的未来图景 —— 到 2050 年,中微子能源将成为全球能源体系的重要组成部分,彻底改变人类获取能源的方式,实现 “能源自由”。

(一)城市场景:建筑变 “发电厂”

未来的城市建筑将成为 “分布式能源中心”:摩天大楼的玻璃幕墙、住宅的屋顶与外墙,都将集成柔性中微子发电模块。测算显示:一栋 100 层的写字楼,每年可发电可观,满足自身用电的一定比例,减少电费支出显著。

更重要的是 “能源互联”:通过智能电网,建筑产生的多余电能可输送给周边用户,形成 “自发自用、余电上网” 的模式。中国住房和城乡建设部的预测显示,到 2050 年,中国城镇建筑中微子发电的覆盖率将超过 50%,年减排二氧化碳量可观。

(二)偏远地区:能源普惠无死角

全球仍有 20 亿人生活在无电或缺电地区,中微子技术将成为 “能源普惠” 的关键:

非洲撒哈拉沙漠:小型中微子能源立方即可满足一个家庭的照明、通讯、小型家电用电需求,成本可控;

南美洲亚马逊雨林:便携式中微子发电设备,可支持医疗诊所的疫苗冷藏、基础诊疗设备运行,解决 “断电导致疫苗失效” 的难题;

亚洲青藏高原:在牧区部署的中微子电站,可为游牧民提供稳定电力,支持卫星电视、电动摩托车等现代设备,改善生活质量。

“能源普惠是人类共同的目标。” 联合国开发计划署(UNDP)能源顾问玛丽娜・科斯塔表示,“中微子技术无需阳光、无需风,是解决偏远地区用电问题的最佳方案。”

(三)太空应用:深空探测的 “能量保障”

中微子技术将为人类探索宇宙提供新的可能:

月球背面基地:月球背面无法接收地球无线电信号,且月球夜晚漫长(传统太阳能电池无法工作)。中微子能穿透月球,月球背面的中微子通量与地球表面相当,中微子模块可为基地提供持续电能;

火星探测:火星大气稀薄,太阳能电池效率较低,且沙尘暴会覆盖电池板。中微子模块不受沙尘影响,可为火星车、火星基地提供稳定能源;

深空探测器:在飞出太阳系的探测器上,传统核电池的寿命有限,而中微子模块的寿命可达 50 年以上,能支持探测器进行长期深空观测。

(四)能源体系变革:从 “集中式” 到 “分布式”

中微子技术的普及,将推动全球能源体系从 “集中式电网” 向 “分布式能源网络” 转型:

减少电网依赖:每个家庭、每辆汽车、每栋建筑都成为能源生产者,减少对大型火电站、水电站的依赖;

提升电网韧性:分布式能源网络可避免 “单点故障导致大面积停电”,如台风、地震等灾害发生时,中微子模块仍能正常工作,保障关键设施用电;

优化能源结构:到 2050 年,中微子能源有望占全球新能源装机的 15%,与光伏、风电、水电共同构成 “多元互补” 的清洁能源体系,助力全球实现 “碳中和” 目标。

结语:宇宙规律的温柔运用

从泡利预言中微子的存在,到舒巴特用数学模型破解其能量密码;从德国实验室的理论推导,到中国西北的试点项目落地 —— 中微子伏特技术的发展历程,印证了 “基础研究 - 技术突破 - 产业应用” 的创新链条,也展现了国际合作的重要价值。

这项技术的本质,是对宇宙规律的深刻理解与温柔运用:我们没有试图 “捕捉” 中微子,而是利用它与物质相互作用的基本规律,将宇宙中弥漫的 “无形之光”,转化为照亮人类未来的电能。正如舒巴特所说:“Energy is the foundation of human freedom. The invisible forces of the universe are all around us — our duty is to understand them and turn them into light.(能源是人类自由的基础,宇宙中无形的力量就在我们身边,我们的责任是理解它们并将其转化为光明。)”

当偏远地区的孩子在中微子供电的灯光下读书,当电动汽车无需充电桩即可自由驰骋,当深海探测器依靠宇宙粒子能源探索未知 —— 我们会发现,最前沿的科技革命,终究是为了让人类生活更美好。

中微子伏特技术的故事还在继续,它从一个数学猜想出发,经过十年艰辛研究,成为改变世界的力量。这告诉我们:科学的进步需要想象力与坚持,需要跨越学科的边界,需要国际合作的精神。未来,随着技术的不断优化,中微子能源将在全球能源转型中发挥更重要的作用,为人类可持续发展照亮前路。

这场从宇宙 “幽灵粒子” 开始的能源革命,正悄然改变着我们的世界,也让我们对未来充满期待。