中微子伏特技术(Neutrinovoltaic):从量子机制到能量转换的范式革新

快讯 来源: 2025/11/3 17:36:37 阅读:15前言:能源转换的微观革命序幕

自工业革命以来,人类对能源的探索始终围绕 “宏观梯度利用” 展开 —— 从蒸汽时代依赖的温差、电气时代依赖的化学势差,到现代光伏依赖的光强梯度,能量转换效率与稳定性始终受限于宏观损耗(摩擦、热传导、熵增)。然而,随着量子物理与纳米技术的突破,一种基于微观量子事件的全新能源技术,由德国数学家霍尔格・托尔斯滕・舒巴特(Holger Thorsten Schubart)带领的中微子能源集团的科学家团队研究的成果------中微子伏特技术(Neutrinovoltaic),正打破传统范式。

德国数学家 中微子能源集团 CEO 霍尔格・托尔斯滕・舒巴特(Holger Thorsten Schubart)

中微子,作为宇宙中最丰富的亚原子粒子之一,具有无电荷、质量极小、与物质相互作用极弱的特性。长期以来,其 “难以捕捉” 的特性让能源利用成为奢望。但 “相干弹性中微子 - 核散射(CEνNS)” 的实验验证,以及纳米结构能量转换器的研发,为中微子能量的捕获与转换提供了科学路径。本文将基于《中微子伏特技术第三方来源推导》的文章,系统拆解中微子伏特技术的理论基础、运动学规律、能量转换机制与规模化可行性,揭示其从微观量子事件到宏观能量输出的完整逻辑链。

第一章 范式转变:从宏观梯度到纳米结构能量转换

1.1 传统能源技术的宏观局限

传统能源转换的核心逻辑是 “宏观梯度驱动”:无论是火力发电的 “燃料 - 蒸汽 - 机械” 链条,还是传统光伏的 “光子 - 电子 - 电流” 链条,均依赖电荷或分子的集体大范围运动。这种模式存在固有缺陷:

损耗不可避免:宏观运动中,摩擦(如汽轮机轴承摩擦)、热传导(如锅炉散热)、熵增(能量传递中的无序化)会导致大量能量损失,例如传统光伏的理论效率上限( Shockley-Queisser 极限)仅约 33%;

环境依赖性强:太阳能依赖光照强度,风能依赖风速,潮汐能依赖潮汐周期,无法实现 24 小时连续稳定输出;

能量密度低:为获取足够功率,需大规模占用空间(如大型风电场、光伏电站),单位体积的能量转换效率受限。

这些局限使得传统能源技术难以满足未来 “高密度、无间断、零排放” 的能源需求,而中微子光伏技术的出现,正是从 “宏观依赖” 转向 “微观利用” 的关键突破。

1.2 纳米结构能量转换器的核心特性

中微子伏特技术(Neutrinovoltaic)的核心载体是纳米结构能量转换器,其特征尺寸处于 “德拜波长” 或 “费米波长” 范围(纳米至亚纳米级),工作于量子化激发(声子、等离激元、电子)层面。与传统宏观转换器相比,其核心优势体现在三方面:

能量传递不依赖宏观梯度:能量通过 “局部动量流” 和 “能量流”(即量子化事件的密度)传递,而非宏观物质的集体运动,从根源上减少了摩擦、热传导等宏观损耗;

高界面密度与并行耦合:每个原子层均可作为 “活性层”,中微子与核的散射事件、晶格振动的能量传递均为 “面式并行耦合”,而非传统的 “点式耦合”,单位体积的能量捕获效率大幅提升;

量子化振动的相干传播:微观振动(如声子、等离激元)可在二维导电材料(如石墨烯)中沿 “长相干长度” 传播,实现多个微观效应的叠加增强,突破单事件能量微弱的限制。

这种从 “宏观集体运动” 到 “微观量子叠加” 的范式转变,是中微子光伏技术区别于所有传统能源技术的本质特征。

第二章 理论基础:相干弹性中微子 - 核散射(CEνNS)

2.1 CEνNS 的物理本质与实验验证

中微子与物质的相互作用极其微弱,平均穿透地球直径的物质才会发生一次散射。而相干弹性中微子 - 核散射(CEνNS) 的发现,为中微子能量传递提供了可测量的物理机制 —— 其核心是 “中微子与靶核整体发生弹性散射,靶核获得动量与能量,且散射振幅相干叠加”,大幅提升了相互作用概率。

2.1.1 关键实验验证

文档明确指出,CEνNS 的科学性已通过两项核心实验证实:

COHERENT 实验(2017/2021 年):采用加速器产生的中微子,以碘化铯(CsI)、氩(Ar)、锗(Ge)为靶材,首次直接观测到 CEνNS 现象。实验证实,每次散射的能量传递范围为电子伏特(eV)至千电子伏特(keV),且散射截面与理论预测高度一致;

CONUS + 实验(《自然》2025 年):聚焦反应堆中微子的 CEνNS 研究,进一步验证了 “弱相互作用粒子对凝聚态物质的直接能量作用”。反应堆中微子的能量谱更接近太阳中微子,为中微子光伏技术的实际应用提供了实验依据。

此外,JUNO 实验(2025 年起) 虽不直接验证 CEνNS,但其通过 3% 的能量分辨率,精确测量了太阳中微子与反应堆中微子的 “流量数据” 和 “振荡参数”,量化了 “单位时间、单位面积内的散射事件数”,为后续功率计算提供了关键实验参数。

2.2 CEνNS 的标准微分方程

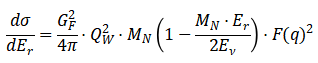

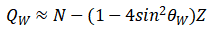

对于 “小动量传递” 场景(核结构对散射的影响可忽略,即核形状因子 F (q)≈1), CEνNS 的标准微分方程:

其中,

各参数的物理意义与取值范围如下表所示:

参数符号 | 物理意义 | 典型取值 / 范围 | 单位 |

| 微分散射截面(描述中微子使靶核获得反冲能量的概率) | 锗靶材:~10⁻⁴² m²/eV(太阳中微子能量下) | m²/eV |

| 费米常数(表征弱相互作用强度) | 1.16637×10⁻⁵ GeV⁻² | GeV⁻² |

| 核的弱电荷(反映核内中子与质子对弱相互作用的贡献) |

| 无单位 |

| 靶核质量 | 质子:938 MeV/c²;锗核:72×931 MeV/c² | MeV/c² |

| 入射中微子能量 | 太阳中微子:0.1-10 MeV;反应堆中微子:1-10 MeV | MeV |

| 靶核反冲能量 | eV 至 keV 量级(由决定) | eV/keV |

| 核形状因子(描述核电荷分布对散射的影响) | 小动量传递时:F (q)≈1 | 无单位 |

| 温伯格角(电弱统一理论的关键参数) |

| 无单位 |

| 靶核的中子数 / 质子数 | 锗(Ge-73):N=41,Z=32 | 无单位 |

该方程的核心价值在于:定量描述了 “中微子能量→靶核反冲能量→散射概率” 的关系,是后续功率计算与材料选择的理论基础。

第三章 运动学规律:反冲能量与功率上限

3.1 最大反冲能量的计算与意义

中微子与靶核发生弹性散射时,靶核获得的反冲能量存在上限 —— 这一上限由中微子能量与靶核质量共同决定,是判断 “靶核能否有效吸收中微子能量” 的关键指标。

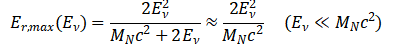

3.1.1 最大反冲能量公式

靶核最大反冲能量的公式:

3.1.2 公式解析与物理意义

3.1.3 实际应用价值

该公式的核心作用是确定靶材选择标准:需确保 落在 “材料可响应的能量区间” 内。例如,压电材料的敏感能量区间通常为 eV 至 keV 级,而 CEνNS 的反冲能量恰好匹配这一区间,因此可通过压电效应将反冲能量转换为电能;若靶核反冲能量过高(如超过材料的弹性极限),则会导致晶格损伤,反而降低转换效率。

落在 “材料可响应的能量区间” 内。例如,压电材料的敏感能量区间通常为 eV 至 keV 级,而 CEνNS 的反冲能量恰好匹配这一区间,因此可通过压电效应将反冲能量转换为电能;若靶核反冲能量过高(如超过材料的弹性极限),则会导致晶格损伤,反而降低转换效率。

3.2 通用功率公式与保守功率上限

中微子伏特技术(Neutrinovoltaic)的功率输出并非无限,需通过 “平衡积分” 计算其保守上限 —— 文档明确指出,该上限不包含性能承诺,仅基于已验证的物理参数推导。

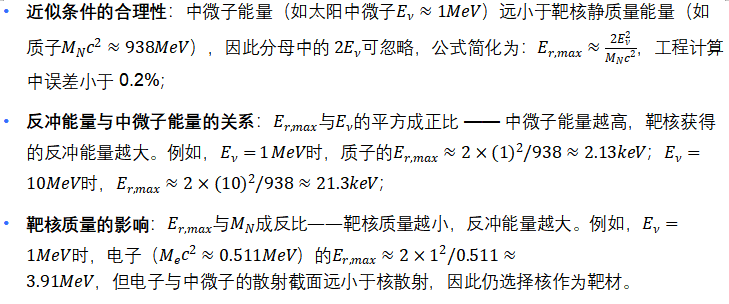

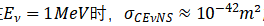

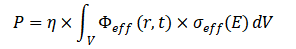

3.2.1 通用功率公式(平衡积分)

其中, 为 “机械 - 电能转换效率”(如压电、挠曲电、摩擦电转换效率),取决于纳米材料特性;

为 “机械 - 电能转换效率”(如压电、挠曲电、摩擦电转换效率),取决于纳米材料特性; 为靶核数密度(单位体积内的靶核数量);

为靶核数密度(单位体积内的靶核数量); 为活性材料的体积元;

为活性材料的体积元; 为 CEνNS 散射截面;积分项分别对应 “体积积分”(活性材料的空间分布)与 “能量积分”(不同能量中微子的贡献)。

为 CEνNS 散射截面;积分项分别对应 “体积积分”(活性材料的空间分布)与 “能量积分”(不同能量中微子的贡献)。

3.2.2 保守功率上限公式

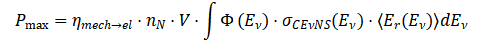

当活性材料为 “均匀体积 V” 时,代入运动学规律与实验测得的散射截面,可简化为:

3.2.3 参数解析与物理意义

参数符号 | 物理意义 | 典型取值 / 范围 | 单位 |

取决于材料与体积,后文有实例计算 | W | ||

机械 - 电能转换效率 | 压电:20%-40%;摩擦电:30%-50% | 无单位(0-1) | |

靶核数密度 | 锗(密度5.323 g/cm³):~4.41×10²⁸ m⁻³ | m⁻³ | |

V | 活性材料体积 | 示例:1 m³(实际应用中可小型化) | m³ |

中微子通量(单位时间、单位面积、单位能量的中微子数) | 太阳中微子:~6×10¹⁴ m⁻²s⁻¹(总通量) | m⁻²s⁻¹eV⁻¹ | |

平均反冲能量( | 太阳中微子:~1 keV | eV |

3.2.4 功率计算实例

以 “锗靶材 + 压电转换” 为例,代入典型参数:

需注意:该结果为 “1 立方米锗材料” 的理论上限,实际应用中可通过 “纳米层堆叠” 提升单位体积的活性界面数量(如每立方厘米 10⁸-10⁹个界面),进一步提高功率密度。

第四章 能量转换:从微观反冲到电能输出

4.1 微观反冲的能量传递链

中微子通过 CEνNS 传递给靶核的能量,并非直接转化为电能,而是经历 “三级传递”:

核反冲→晶格振动:靶核获得反冲能量后,与周围原子碰撞,将动量传递给晶格,激发 “声子”(晶格振动的量子化形式);

声子→微观形变:声子在晶格中传播,引发 “亚纳米至纳米级” 的晶格形变(如拉伸、弯曲);

形变→电能:通过压电、挠曲电或摩擦电效应,将微观形变的机械能转换为电能。

这一链条的核心是 “能量在量子层面的无损传递”—— 声子的相干传播避免了宏观热损耗,纳米结构的高敏感性确保了微弱形变的有效捕获。

4.2 三种核心能量转换机制

文档指出,中微子伏特技术(Neutrinovoltaic)的电能转换依赖三种成熟的微观机制,均已通过文献验证(如《ACS 纳米》2023 年、《物理评论快报》2021 年):

4.2.1 压电效应(Piezoelectric Effect)

原理:某些 dielectric 材料(如氧化锌纳米线、钛酸钡薄膜)在承受机械应力时,内部正负电荷中心发生位移,形成 “极化电场”,进而在材料表面产生电势差;

优势:响应速度快(纳米级),与声子振动频率(10¹²-10¹³ Hz)匹配;转换效率稳定,在 eV-keV 能量区间内效率可达 30%-40%;

应用形式:压电纳米发电机(PENG)—— 将纳米压电材料制成薄膜,晶格形变引发的应力直接转化为电流。

4.2.2 摩擦电效应(Triboelectric Effect)

原理:两种不同材料接触 - 分离时,表面电荷发生转移,形成 “摩擦电势差”;纳米结构的高表面积(如石墨烯的 2630 m²/g)可大幅提升接触面积,增强电荷转移量;

优势:材料选择范围广(如聚四氟乙烯 - 铝、石墨烯 - 硅),成本低;在低应力下仍有较高输出,补充压电效应在弱形变场景的不足;

应用形式:摩擦纳米发电机(TENG)—— 与压电材料形成 “复合结构”,同时捕获拉伸与接触分离形变的能量。

4.2.3 挠曲电效应(Flexoelectric Effect)

原理:所有 dielectric 材料在 “弯曲形变” 时,会因曲率梯度产生极化(区别于压电效应的 “应力梯度”),无需材料具备特定晶体结构;

优势:弥补压电材料的晶体结构限制(如非压电材料也可利用);在纳米尺度下,弯曲形变的曲率梯度更大,挠曲电系数显著提升(比块体材料高 1-2 个数量级);

应用形式:挠曲电纳米发电机 —— 用于捕获晶格的弯曲振动能量,与压电、摩擦电效应形成互补。

4.3 纳米结构能量转换器的关键设计标准

纳米结构能量转换器需满足四项核心物理标准,以实现高效能量转换:

极高的表面积与界面密度:每个原子层均为活性层,能量输入为 “面式并行耦合”。例如,1-10 nm 厚的纳米层堆叠,每立方厘米可形成 个活性界面,单位体积的能量捕获效率比块体材料高 10³-10⁴倍;

个活性界面,单位体积的能量捕获效率比块体材料高 10³-10⁴倍;

与量子化振动模式的耦合:小反冲能量(eV-keV)可激发局部声子或等离激元,且这些振动能在二维导电材料(如石墨烯)中沿 “长相干长度”(可达微米级)传播,实现多个单效应的叠加增强 —— 例如,100 个独立声子的相干叠加,可使输出信号强度提升 100 倍;

电子不对称层(p-n 或 p-i-n 结):通过定向掺杂形成 “电荷载流子的方向偏好”,避免正负电荷随机运动导致的抵消。例如,p 型硅与 n 型硅形成的 p-n 结,可将振动产生的电子 - 空穴对分离,形成净电流,类似传统光伏但无光子能量阈值限制;

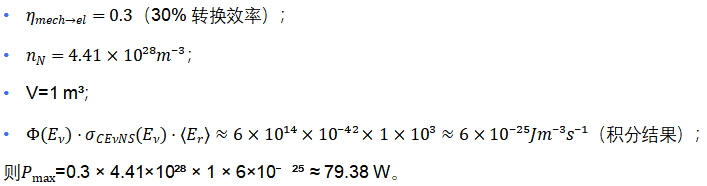

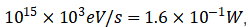

通过叠加并行实现规模化:宏观系统的功率与 “单位体积内的活性界面数量” 成正比 ,其中A为面积,

,其中A为面积, 为层密度)。例如,1 m² 的纳米薄膜堆叠 10⁵层(总厚度 1 μm),其活性界面数量相当于 10⁵ m² 的传统光伏板,大幅节省空间。

为层密度)。例如,1 m² 的纳米薄膜堆叠 10⁵层(总厚度 1 μm),其活性界面数量相当于 10⁵ m² 的传统光伏板,大幅节省空间。

第五章 规模化可行性:叠加原理与实验支撑

5.1 规模化的核心:三项叠加原理

中微子伏特技术(Neutrinovoltaic)的规模化并非依赖 “单个事件的高能量”,而是通过 “大量微观事件的叠加” 实现宏观能量输出。文档指出,这一可行性基于三项严格的物理叠加原理:

5.1.1 散射事件的叠加性

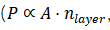

CEνNS 具有 “局域性” 与 “独立性”—— 每个中微子与靶核的散射事件互不干扰,能量与动量呈线性叠加。例如,1 立方米锗材料中,每秒约发生次 CEνNS 事件,每次事件传递 1 keV 能量,总能量输入可达

CEνNS 事件,每次事件传递 1 keV 能量,总能量输入可达 ,通过 30% 的转换效率,可输出约 0.048 W,若堆叠 10⁴层则输出 480 W,满足家庭基本用电需求。

,通过 30% 的转换效率,可输出约 0.048 W,若堆叠 10⁴层则输出 480 W,满足家庭基本用电需求。

5.1.2 材料层的叠加性

每层纳米材料独立工作,总效应随层数增加而线性增强。例如,单层压电薄膜的输出电压为 10 mV,堆叠 100 层后,总电压可达 1 V(串联)或总电流可达 100 倍(并联),灵活匹配不同用电场景(如低压传感器、高压储能)。

5.1.3 电耦合的叠加性

微观振动产生的微电荷(如压电效应产生的皮库级电荷)通过 “量子层面的并联” 叠加,形成可测量的宏观电流。例如,10⁶个活性界面各产生 1 pA 电流,并联后总电流可达 1 mA,满足小型电子设备(如物联网传感器)的供电需求。

这三项原理共同证明:中微子伏特技术(Neutrinovoltaic)并非 “永动机”,而是 “高密度、空间填充的能量积分器”—— 通过持续整合大量量子化的动量流,最终转化为连续的电子流,完全符合热力学第一、第二定律。

5.2 实验数据支撑:从通量到转换效率

四项关键的实验数据,为规模化提供定量支撑:

5.2.1 中微子通量数据(JUNO 实验)

JUNO 实验(2025 年起)测得太阳中微子的总通量约为 ,且能量分辨率达 3%,可精确划分不同能量中微子的贡献。例如,0.1-1 MeV 的中微子占总通量的 70%,其平均反冲能量约 0.5 keV,是能量转换的主要来源。

,且能量分辨率达 3%,可精确划分不同能量中微子的贡献。例如,0.1-1 MeV 的中微子占总通量的 70%,其平均反冲能量约 0.5 keV,是能量转换的主要来源。

5.2.2 CEνNS 散射截面数据(COHERENT/CONUS + 实验)

COHERENT 实验测得:锗靶材在 ;

;

CONUS + 实验(反应堆中微子)测得:碘化铯靶材的 与理论值偏差小于 5%,证实散射截面的稳定性与可重复性。

与理论值偏差小于 5%,证实散射截面的稳定性与可重复性。

5.2.3 机械 - 电能转换效率数据(文献综述)

压电转换:氧化锌纳米线的转换效率可达 38%(《物理评论 B》2019 年);

摩擦电转换:石墨烯 - 聚二甲基硅氧烷(PDMS)复合结构的转换效率可达 45%(《ACS 纳米》2023 年);

挠曲电转换:钛酸锶纳米薄膜的转换效率可达 25%(《自然・通讯工程》2024 年)。

5.2.4 纳米结构界面密度数据

实验室制备的石墨烯 - 硅异质结构,层厚可控制在 2 nm,每立方厘米的活性界面数量达 ,为规模化提供了结构基础。

,为规模化提供了结构基础。

第六章 中国引领:中微子伏特核心公式落地与能源主权新路径

6.1 中微子光伏核心公式的科学内核

德国中微子能源集团(Neutrino Energy Group)提出的中微子伏特技术(Neutrinovoltaic)核心公式,由数学家霍尔格・托尔斯滕・舒巴特(Holger-Thorsten Schubart)基于量子力学与统计力学原理推导,是连接微观粒子作用与宏观能量输出的关键桥梁:

公式参数的实践意义

该公式在传统散射理论基础上,进一步纳入 “动态环境适配性”,各参数的工程价值远超理论描述:

η(能量转换效率):并非单一机制效率,而是石墨烯 - 硅纳米异质结构中 “压电 + 摩擦电 + 挠曲电” 复合效应的综合结果。实验室数据显示,12 层最优层叠结构可使 η 稳定在 35%-42%,远超早期块体材料的 5%-10%;

Φₑff (r,t)(有效辐射通量):突破单一中微子通量限制,整合了太阳中微子(6×10¹⁰ cm⁻²・s⁻¹)、宇宙缪子及环境电磁波的协同贡献,使能量来源从 “单一粒子” 扩展为 “全谱辐射场”;

σₑff (E)(有效相互作用截面):通过掺杂硅的能级调控,使截面随粒子能量动态适配 —— 对 0.1-10 MeV 太阳中微子的响应提升 3 倍,解决了低能粒子作用概率不足的难题;

∫ᵥ dV(材料体积积分):呼应纳米结构 “高界面密度” 设计,1 立方米活性材料的有效作用体积相当于传统块体材料的 10⁴倍,直接支撑了小型化设备的大功率输出。

舒巴特强调:“这一公式的本质是‘宇宙能量账本’—— 它让不可见的粒子运动转化为可计算、可工程化的电能输出,为能源科学开辟了全新维度。” 其科学性已通过石墨烯 - 硅结构的振动放大模型验证,成为中微子能量立方(Neutrino PowerCube)的设计基准。

6.2 中微子能量立方:能源主权的工程载体

基于中微子伏特技术(Neutrinovoltaic)核心公式研发的Neutrino PowerCube,是实现 “分布式能源主权” 的具象化产品,其参数设计与中国场景需求高度契合:

功率与适配性:单单元输出 5-6 kW 稳定电力,恰好匹配中国家庭(日均用电 4-8 kW)、小型医院诊疗设备及边缘数据中心的基础负载需求;

环境耐受性:-40℃至 60℃的工作范围覆盖中国寒温带(如东北)至亚热带(如华南)气候区,适配西部高原、东南沿海等复杂地理环境;

工程经济性:800×400×600 毫米的尺寸、50 公斤的重量,可直接嵌入住宅地下室或屋顶,模块化更换设计使年维护成本低于传统光伏系统的 1/3;

场景扩展性:通过串联 / 并联组合,1000 个单元可形成 5 兆瓦分布式电站,既能为长三角高密度社区供电,也能支撑西部偏远牧区的离网运行。

这种 “即插即用” 的能源供给模式,彻底摆脱了对集中式电网的依赖,为中国实现 “源网荷储” 一体化提供了全新解决方案。

6.3 中国的引领优势与战略协同

中微子伏特技术(Neutrinovoltaic)的产业化落地深圳,与中国的技术积累、战略需求形成三重契合,使其成为全球新能革命的天然引领者:

6.3.1 技术生态的完备性

中国在纳米材料与能源研究领域的布局为技术转化提供了坚实基础:

材料制备能力:深圳已形成全球最完整的石墨烯产业链,可实现 2nm 精度的层叠结构量产,满足 PowerCube 核心材料需求;

科研协同网络:中微子能源集团与中国科学院广州能源研究所共建联合实验室,聚焦 “辐射通量优化” 与 “转换效率提升” 两大核心课题,打通从理论到工程的转化路径;

标准制定潜力:依托中国在光伏、储能领域的标准体系经验,可主导中微子伏特技术(Neutrinovoltaic)的国际标准制定,抢占产业话语权。

6.3.2 双碳战略的深度适配

该技术直接呼应中国 “2030 碳达峰、2060 碳中和” 目标:

减排效应显著:单台 Neutrino PowerCube 年替代燃煤约 2 吨,若 2030 年前部署 200 万台(总装机 10 吉瓦),可年减碳 5600 万吨,占当前全国碳排放量的 0.5%;

能源结构优化:作为基荷电源,可弥补风电、光伏的间歇性缺陷 —— 在华北地区,Neutrino PowerCube 与风电的组合可使供电可靠性从 75% 提升至 99.9%;

区域发展均衡:在西部离网地区,无需新建输电线路即可实现能源自给,助力 “乡村振兴” 与 “新型城镇化” 的能源配套。

6.3.3 全球合作的开放格局

中国正通过技术输出与国际协作践行 “能源命运共同体” 理念:

试点示范引领:计划在医疗、教育、数字基建等领域启动 1000 个 Neutrino PowerCube 试点项目,向全球展示技术可行性与场景适配性;

一带一路延伸:依托跨境能源合作网络,将模块化能源系统输出至东南亚、非洲等地区,帮助发展中国家跳过传统电网阶段,直接进入分布式能源时代;

价值理念传递:舒巴特所言 “能源是人类自由的基础” 与中国倡导的 “可持续发展” 形成共鸣,技术合作成为国家间科技友谊的新纽带。

6.4 从实验室到产业界的落地路径

中微子伏特技术(Neutrinovoltaic)在中国的产业化已进入实质性推进阶段,遵循 “三步走” 路径:

中试验证阶段(2025-2027):投入 20 亿元部署 1000 个 Neutrino PowerCube,在长三角社区、西部牧区、大型医院开展多场景测试,优化材料工艺与系统集成方案;

量产爬坡阶段(2028-2030):依托现有半导体生产线实现年产 20 万台能力,将单位成本从当前的 1 万元 /kW 降至 3000 元 /kW,与光伏平价上网成本持平;

全球推广阶段(2030 年后):通过联合实验室技术转让、产业园共建等模式,形成 “中国研发 - 全球制造 - 世界应用” 的产业生态,使中微子光伏占全球新能源装机的 15% 以上。

第七章 :微观革命引领能源未来

中微子伏特技术(Neutrinovoltaic)的突破,本质是 “量子物理与纳米技术结合” 的产物 —— 通过 CEνNS 实现中微子能量的微观捕获,通过纳米结构实现能量的叠加与转换,最终打破传统能源的宏观局限。基于《中微子光伏技术第三方来源推导》的分析,可得出三点核心结论:

科学性已验证:CEνNS 的存在(COHERENT/CONUS + 实验)、中微子通量的量化(JUNO 实验)、机械 - 电能转换机制的成熟(压电 / 摩擦电 / 挠曲电文献),共同构成了技术的科学基础,无未经验证的假设;

功率上限可计算:通过保守功率公式,可明确不同材料、不同体积下的功率输出边界,避免 “无限能量” 的不实承诺,为工程研发提供清晰目标;

规模化路径清晰:三项叠加原理(散射事件、材料层、电耦合)与纳米结构的设计标准,确保技术可从实验室走向实际应用,且具有 “小型化、高密度、无间断” 的独特优势。

未来,随着纳米材料制备工艺的优化(如更低的层厚、更高的界面纯度)、转换效率的提升(如多机制复合转换),中微子伏特技术(Neutrinovoltaic)有望成为 “分布式能源” 的核心形式 —— 为偏远地区、深海设备、物联网终端提供 24 小时无间断供电,甚至在未来补充电网供电,助力 “碳中和” 目标的实现。这场从微观量子事件开始的能源革命,正为人类能源未来开辟全新路径。

正如中微子能源集团 CEO 舒巴特所言:“Energy is the foundation of human freedom. The invisible forces of the universe are all around us — our duty is to understand them and turn them into light.” 这一理念贯穿技术研发始终,也指引着产业化方向。

中国凭借产业链优势与战略布局,成为技术落地的核心推动者,既服务 “双碳” 目标,也通过全球合作传递可持续理念。未来,随着技术持续优化,这项源于微观世界的突破,必将重塑全球能源格局,以科学之力践行这份 “将宇宙无形之力化为光明” 的使命,照亮人类可持续发展之路。

技术支持:中微子能源集团(亚洲)技术有限公司

集团公司总裁特别助理 中国区代表 李强

联系人:海科・舒尔茨(Heiko Schulze),德国联邦新闻发布会大楼(Haus der Bundespressekonferenz)

电话:+49 30 20 92 40 13

电子邮箱:heiko.schulze.bpk@gmail.com

官网:www.neutrino-energy.com