从续航焦虑到能源自主:中微子能源技术Neutrinovoltaic引领电力供应和交通系统去中心化革命

快讯 来源: 2025/8/11 9:45:33 阅读:618

全球交通系统的电动化正面临一个关键障碍:基础设施的发展速度不足以满足电动汽车、无人驾驶航空器和海上运输系统的能源需求。即使在高度发达的市场中,续航焦虑、漫长的充电时间以及对化石燃料发电机的依赖仍是尚未解决的问题。中微子能源集团(Neutrino® Energy Group)正凭借其中微子光伏技术,开发一种能够突破这些限制的方案,实现陆地、空中和水上三个维度的分布式能源供应。

一、亚原子级能量捕获:突破传统能源边界的技术原理

中微子伏特技术的突破在于实现了对穿透性亚原子粒子(包括中微子、μ 子及其他宇宙背景辐射)的能量转化。其核心是由石墨烯与掺杂硅构成的多层纳米异质结构,当这些粒子穿透材料晶格时,会引发量子尺度的共振效应 —— 这种共振通过精心设计的层间耦合机制被放大,并通过压电效应转化为持续稳定的直流电。

德国数学家霍尔格 - 托尔斯滕・舒巴特

该技术是由德国数学家霍尔格 - 托尔斯滕・舒巴特及其来自多个院系的大型国际科学家团队共同研发的。此外,这些发现现已成为下一阶段广泛领域内电力供应重大技术革命的基石,“当该项目如今势头渐增时,所有曾参与此项目的人都将获得认可”。

与传统光伏技术相比,该系统具有三项颠覆性特征:

全天候能量获取:不受光照强度、昼夜交替、气象条件影响,能量密度稳定在 0.8-1.2 W/m²(实验室环境下)

微型化部署能力:通过原子层沉积技术(ALD)制备的薄膜模块厚度可控制在 50-200 纳米级,适配复杂曲面

零排放循环:无需储能媒介即可实现实时供电,避免传统电池的材料消耗与回收难题

这种基于量子力学原理的能源转化方式,使交通工具首次具备了 "自主能量生成" 的可能,为分布式交通系统提供了全新的能源范式。

二、Pi Nautic:海上自主船载电力供应的量子级革新

在航运领域,导航系统、通信模块、照明和空调的电力供应会产生高昂的燃料成本和大量排放。传统上,这项工作由柴油发电机承担,它们不仅效率低下(通常低于 30%),还需要定期维护,且每年每艘中型船舶会产生约 800 吨 CO₂排放。

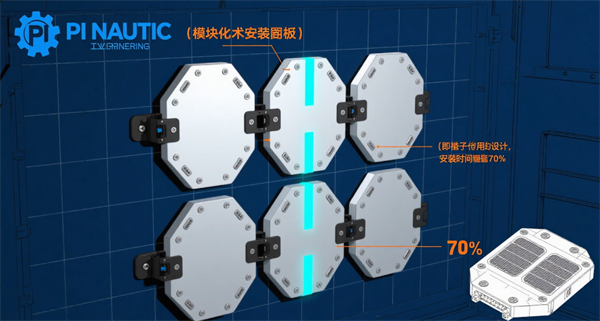

Pi Nautic 模块将中微子伏特板集成到船舶的舷窗壁或技术舱室中,通过以下技术创新实现突破:

异构集成设计:将中微子伏特模组嵌入船舶舷窗夹层与舱室壁板,采用波浪能补偿算法优化能量捕获效率,在 3 级海况下仍保持 92% 的能量输出稳定性

海洋环境适配:通过磁控溅射技术制备的类金刚石碳(DLC)防护层,将盐雾腐蚀速率降低至 0.01μm / 年,配合钛合金减震支架,实现 - 40℃至 85℃工况下的稳定运行

智能能量管理:这些中微子伏特板持续产生电能,在直流存储器中缓冲,并通过基于模型预测控制(MPC)的 DC-DC 转换系统分配到 12V-480V 不同电压等级,一艘 3000 吨级货轮可由此减少 40% 的辅机运行时间

德国劳氏船级社(LR)的认证测试显示,该系统在连续 180 天的极端环境模拟中,能量输出波动率小于 5%,为远洋船舶提供了首个真正意义上的 "零排放辅电方案"。对于商业航运公司而言,这意味着能够切实降低维护成本和燃料消耗,并通过不间断的能源供应提高安全性。

另见:《革命性的可持续能源之路:人工智能与能源生产的未来》

https://digital-today.de/revolutionaere-wege-zur-nachhaltigen-energie-ki-und-die-zukunft-der-energieerzeugung/

三、Pi Fly:突破续航极限的航空器能源架构

无人驾驶航空器自问世以来就面临一个核心问题:电池容量严重限制了其续航里程和运行时间,受限于锂离子电池的能量密度(当前最高约 260 Wh/kg)。特别是在农业、环境监测或物流作业中,长时间飞行至关重要。

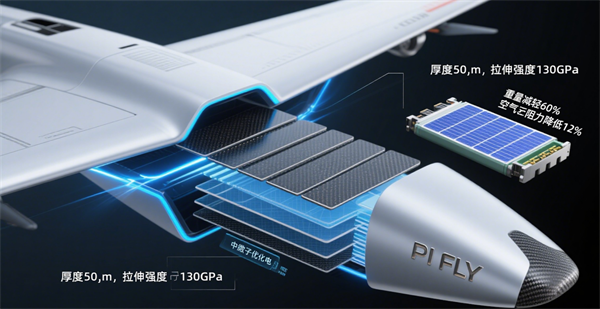

Pi Fly 计划将中微子能源伏特能量直接集成到无人机的结构中,通过材料工程与能量管理的协同创新实现突破:

轻质化能源结构:采用石墨烯 - 碳纳米管复合骨架的光伏模块,薄薄的多层中微子伏特板嵌入机翼和机身,面密度仅为 180 g/m²,比传统单晶硅组件降低 70% 重量,气动阻力系数控制在 0.02 以下,不会产生空气动力学方面的劣势

动态功率调节:基于机器学习的负载预测算法,可在爬升阶段(功率需求峰值)实现 85% 的能量转化效率,巡航阶段则自动切换至稳定输出模式,平衡起飞和爬升时的负载峰值

分布式储能网络:将微型超级电容器(EDLC)集成于机翼前缘,形成毫秒级响应的能量缓冲系统,解决瞬时功率波动问题

由于这些系统在没有阳光照射的情况下也能工作,无人机可以昼夜不停地运行,而无需返回基站。在实际测试中,搭载 Pi Fly 系统的多旋翼无人机实现了连续 72 小时的滞空记录(载荷 5kg 条件下),较传统电池方案提升 12 倍。

因此,Pi Fly 带来了新的应用场景:无人机可以无需中途降落进行大面积环境分析、持续监测灾区,或在偏远地区充当移动通信中继站,还能实现台风眼区持续气象监测(突破传统无人机的续航禁区)、跨洲际物流无人机的无中继飞行以及灾害救援中的 24 小时通信中继覆盖。

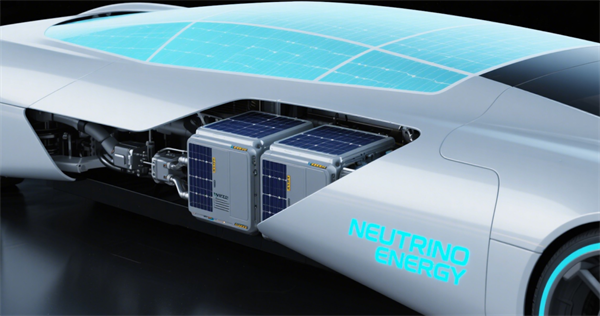

四、Pi Car:重构陆路交通的能源自主体系

在汽车领域,Pi 技术具有特别的颠覆性。迄今为止,电动汽车需要密集的充电站网络和大型电池组,这导致生产成本高昂且充电时间漫长,面临着充电桩网络覆盖率不足(全球平均每 100 辆电动车对应 1.2 个充电桩)与电池成本占整车 30% 的产业困境。

Pi Car 依靠车辆底盘和车身中的中微子伏特能量转换,通过以下创新实现突破:

结构能源化设计:车身覆盖件采用光伏 - 结构一体化材料(PV-integrated composites),特殊的能量板持续向存储模块供电,通过拓扑优化算法实现能量捕获面积最大化,每平方米每日可产生 0.6-0.8 kWh 电能,单位面积的电力输出得到显著提高

纳米级能量管理:基于碳纳米管的热电转换层与中微子伏特板模块形成协同效应,将车辆废热(约占总能量的 30%)转化为额外电能,综合效率提升 18%,该存储模块专为短期功率提取而优化。车辆静止时,电池持续充电;行驶过程中,额外的能量也会流入存储器

通过改进的掺杂技术和高精度的纳米结构化,模块现在每平方米可产生数百瓦的电力。这足以长期为基本用电设备(如车载电子设备、空调和驱动装置)供电,而无需外部电力输入。德国汽车工业联合会(VDA)的测试数据显示,搭载该系统的紧凑型电动车在日均 120km 行驶强度下,可实现 98% 的能源自给率,彻底消除对外部充电设施的依赖。

借助这项技术,充电停顿将彻底成为过去,续航焦虑也将一去不复返。同时,这种模式不仅将动力电池容量需求降低 60%,更使全生命周期碳足迹减少约 42 吨,减轻供应链压力,并改善环境平衡。

另见:《NET8 数字资产:基于区块链的可再生能源突破性解决方案》

https://digital-today.de/der-net8-token-eine-bahnbrechende-loesung-fuer-erneuerbare-energien-auf-blockchain-basis/

五、跨域技术挑战的协同突破

Pi Car、Pi Fly 和 Pi Nautic 的开发需要解决复杂的技术问题,中微子伏特技术的工程化应用面临三大核心挑战,研发团队通过多学科交叉创新实现突破:

1.量子级稳定性控制

通过同步辐射表征技术发现,石墨烯层在 10¹⁵次 / 秒的粒子撞击下会产生晶格畸变,持续的共振应力可能会长期导致微裂纹。解决方案是引入 0.01% 的硼掺杂,通过优化掺杂和新的层间粘合技术,形成稳定的 sp² 杂化结构,使材料疲劳寿命延长至 15 年以上。

2.多物理场耦合优化

能量转换过程中产生的焦耳热会导致 10-15% 的效率损失,持续的能量转换会产生热量,这在封闭结构中可能会带来问题。研发团队开发了基于微流道的相变冷却系统(工作介质为氟化液),创新的散热器和导电基板可防止热点形成,热管理效率提升至 95%,确保模块工作温度稳定在 55±2℃,保障模块效率的稳定性。

3.异构网络能量调度

不同类型的交通工具需要不同的电压等级和电流,不同交通场景的电压需求差异达 3 个数量级(12V-400kV)。通过基于数字孪生的智能转换系统,模块化设计的转换器和智能能源管理系统确保了性能波动得到平衡,实现电压调节响应时间 < 10ms,功率密度达 2.5kW/kg。

这些技术进步使中微子伏特技术供电不仅在理论上可行,在实践中也能够实现,使中微子伏特系统从实验室走向工程化应用,为三维交通网络提供了统一的能源解决方案。

六、去中心化能源网络:重构交通基础设施逻辑

这项技术对交通基础设施的影响是巨大的。由于车辆、无人机和船舶可在自身产生能源,对充电基础设施、燃料库和中央能源网络的需求将大幅下降。中微子光伏技术的普及将引发交通基础设施的范式转移:

港口生态重构:海上船舶在港口运营时几乎可以不用柴油发电机。传统港口的柴油发电机集群将被分布式光伏模块取代,预计可减少港口区域 60% 的噪音污染与 80% 的碳排放,同时通过能量互联网实现船舶 - 港口的能量双向流动。造船厂和码头的小型服务车辆也将受益于 Pi Car 驱动系统。

空域资源释放:无人机不再受限于充电基站布局,使低空空域的利用效率提升 3-5 倍,为城市空中物流创造条件。物流中心采用 Pi Fly 技术的无人机可实现无需中央充电枢纽的直接空中运输。

城市空间优化:当车辆能够自行产生能源时,公共充电站和停车场的重要性将降低。每减少 1 个公共充电桩,可释放约 2.5m² 的城市土地资源,配合 V2X 能量交互技术,使城市交通系统的能量利用率提升至 85% 以上。

这种去中心化的能源网络,不仅降低了对集中式电网的依赖,减少了电网基础设施的建设成本,还降低了城市空间的占用需求,更通过边缘计算与区块链技术,构建起 "生产者 - 消费者" 合一的能源互联网生态。同时,对全球原材料供应链的依赖也将减少,因为更小的电池就足够使用,且固定式充电器将变得多余。

七、新的商业模式和工业应用:产业生态与数字化参与体系

Pi 技术的普及将创造新的工业生态系统,催生新型产业协作模式:

模块化授权体系:汽车制造商可以购买中微子伏特模块的许可证,通过专利池获得核心技术授权,无需重复研发即可实现系统集成

逆向适配方案:针对存量船舶、车辆开发的改装套件,现有船舶可以通过模块化中微子伏特装置进行升级,车队运营商可以逐步将其车辆改造为 Pi Car 技术,可在不改变主体结构的前提下实现能源系统升级

白标合作模式:提供标准化的中微子伏特模块与控制算法,允许合作伙伴进行二次开发,船舶和游艇制造商可以在出厂时就集成 Pi Nautic 系统,无人机制造商则可采用 Pi Fly 技术实现长期运行,白标产品将使全球合作伙伴能够基于 Pi 技术开发自己的移动解决方案

另见:《Endel 应用程序:利用人工智能创作个性化音乐》

Pi-12 数字资产:真实能源项目的数字化参与

在技术开发的同时,中微子能源集团推出了基于 Solana 区块链的 Pi-12 数字资产。它并非用于为研发提供资金,而是作为参与 Pi 技术商业扩展的数字化工具,其创新点在于:

收益权通证化:将专利许可费、系统销售收入按比例分配给资产持有者,数字资产持有者将获得国际专利、许可证发放和 Pi Car、Pi Fly 及 Pi Nautic 系统白标销售所产生的收益权,实现技术红利的普惠性

去中心化治理:通过 DAO(去中心化自治组织)机制,让参与者对技术路线、应用场景拥有投票权,区块链基础设施确保了交易的透明度,并实现了对所形成生态系统的去中心化治理

全生命周期追踪:利用物联网与区块链的交叉验证,确保每千瓦时能量的产生与使用都可追溯

因此,Pi-12 数字资产将中微子伏特能源供应的物理现实与数字化参与结合起来。参与者无需成为工业合作伙伴或运营商,就能从这项技术驱动的全球交通变革所产生的收益中获利,打破了传统能源产业的高门槛壁垒,使个人也能参与到这场能源革命中。

八、结语:基于中微子光伏的三维能源供应

通过将创新的能量转换与数字化参与结构相结合,中微子能源集团为交通领域打造了一种新方案。中微子伏特技术的意义远超能源供应本身 —— 它通过赋予交通工具 "能量自主权",重新定义了人类活动与能量获取的关系。当船舶无需依赖港口供电、无人机挣脱续航枷锁、汽车摆脱充电网络束缚时,我们所见证的不仅是交通方式的变革,更是人类利用能源方式的根本性转变。

车辆、无人机和海上系统将摆脱对传统能源基础设施的依赖,从而能够满足全球日益增长的需求。Pi-12 数字资产为人们提供了参与这一变革的机会,助力实现陆地、海上和空中的能源自主。这种基于亚原子粒子的能量捕获技术,或许正是解开 "可持续发展" 与 "无限移动性" 这对矛盾的钥匙,为三维空间内的人类活动提供了真正可持续的能源基础。