多维教育蔡如明:丨第六届中国民办教育科技节实录

教育 来源: 2021/5/23 23:23:12 阅读:10325月18日,在校管家主办的2021第六届中国民办教育科技节上,多维教育集团董事长蔡如明发表了“从成绩到成长——新政策背景下的教培路径选择”主题分享。

以下是蔡如明的演讲精选实录

(校管家整理编辑)

让孩子建构与自我、同伴、老师、家庭的关系

“教育不仅仅传授知识,培养能力,更是培养独立的思想和健全的人格,培养孩子的生命自觉。”本次的分享将从教育的底层逻辑出发,真正思考我们教学存在的价值。蔡如明通过多维教育集团10余年经验积淀,回归教育初心,构建“教”和“育”相辅相成,共生滋养的生态,还原教育的本质、重塑教培行业价值。

多维教育一直以来奉行的教育理念即“关注成绩,更关注孩子的多维成长”。希望给学生过程,给家长结果。十余年间,公司一直致力于提升孩子在成绩和成长的双线成长。

本次分享围绕以下四个方面:与自我的关系、与同伴的关系、与老师的关系、与家庭的关系来做分享。

一、建构与自我的关系

10年前,基于对孩子品质的培养,具体到日常行为,多维教育提出了“十二条班约”:当每个孩子走进多维的时候,我们不是和ta谈,用什么方法提升成绩,而是和ta有个约定,从今天起,做一个怎样的人。

举个例子,比如班约第二条:自觉自律。

随时整理好自己的物品,随手清洁身边的环境,我是一个自觉自律的人。让孩子养成随时整理、随时清洁的习惯。

我们提出诸如这样的概念:

第一个是我们和孩子约定,打扫卫生看的到的地方很容易打扫,但看不见的地方更重要。做人也是这样,所谓“君子慎独”。

第二个是“走得时候比来的时候更干净”。目前我们所有的地方都在践行。

见到老师、同学、家长面对微笑,主动问好。我是一个热情有礼的人。

在多维教育,我们提出“十二条班约”的概念,期望和学生达成这种契约,在潜移默化、不知不觉中形成一种氛围,学生和学生、和老师、和家长之间,都会依照班约提倡的内容去践行、互动,多维将“关注成绩,更关心孩子多维成长”的理念通过这种方式,延展落实在孩子们可触达的所有场景当中。

二、我们的教育,应该让天生的优势显现出来

法国作家、社会活动家席里尔·迪翁在《人类的明天》所提到:“每个人都有自己的长处、天赋、才能,我们必须承认和发展这些长处,最终让它为人类的发展做贡献。”

我们围绕这个主旨进行思考,如何能够让每一个孩子真正找到自信,真正从自信找到成就体验?如果想找这种成就体验,又该从哪里发掘?

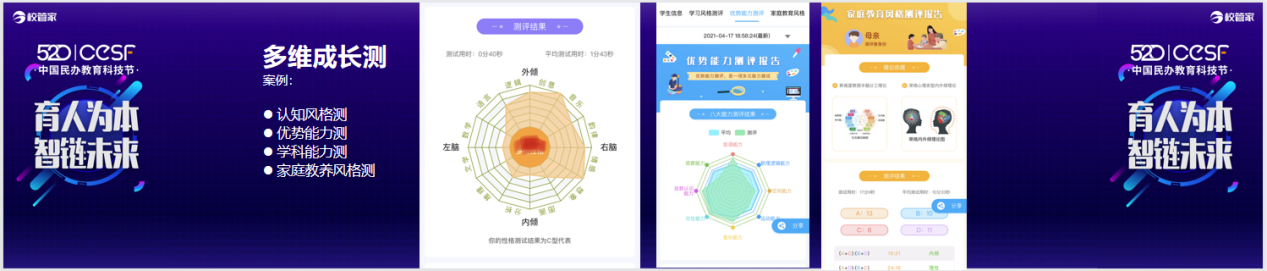

为了研究和了解如何激发孩子内驱力、如何发现孩子天赋,多维专门成立了一个项目组并将这一课题命名为“循天赋而教”。围绕这一课题,我们做了10年探究,在这一过程中,我们意识到必须对孩子的成长观察进行更系统性的了解,基于此,多维将数年的教育数据沉淀透过软件赋能平台,推出了一个记录孩子多元化成长的认知模型产品。

我们做这个模型的最终目的就是为了找到孩子的优势能力,一个优势就能够撬动他的成长,成为那个支点。

三、课堂,每个孩子在课堂都很享受

多维在进行课堂设计的时候,提出了必须遵循的三大原则。

第一个是先交心、再教学。

当一个学生他对老师没有信任的时候,进入学习状态是一件困难的事,学生在课堂中没有情感的时候,他便很容易陷入游离状态。为了将学生的学习状态调动到最佳模式,多维的课堂要求老师做到和孩子的情感建立、信任关系的建立以及学科信心的建立。这一系列动作作为课堂导入环节,被我们视为进入正式教学的前提条件。

第二个:课堂是允许犯错的地方。

所有的创新都是在试错的过程中产生,如果学生在课堂上都不能试错,他还有哪些空间去试错?因此多维提出这一原则:“课堂是允许孩子犯错的地方”,但是要集错成慧,要从错误中找到规律,要能产生智慧。

第三个是让学生成为老师。

多维所有课堂的设计都是以学生为中心,真正让学生成为老师。

我们围绕这一条,也做了大量的课程模型设计。为此,多维从华中师范大学招了一批心理学研究生团队,专门研究认知模型,从认知系统行为,行为系统和反馈系统看一个孩子的学习行为到底是怎样的。当孩子从学科信心,慢慢就会转化成一种自己的主动探究,最终是激发孩子主动探究的一种意识或者这种意愿,最终实现自我高要求。

除此之外,我们提出了心流模型:从学习的心智到心流,我们能不能让改变真实的发生,让每一个来到的孩子真真正正的得到改变。心流是一种学习状态,它更是一种生命状态。

四、关心孩子多维度成长

我们不仅关注孩子的成绩,更关心孩子未来成为一个怎样的人。我们深刻意识到教育共创的必要性,于是我们会联动家长一起思考,我们如何影响孩子、如何一起改变。

在援引自大卫·苏泽的《教育与脑神经科学》一书中,这张“人脑中边缘系统与额叶的发展”图清晰地展示了人脑在各年龄梯度对应的二者的发展成熟度。

在12岁的时候孩子的情绪脑已经达到了100%,但这时候他的控制力,边缘系统才达到50-60%,这时候的孩子就像一台车,他已经具备了一脚油门踩到底,但是他的刹车系统还没有建好。

家长的情绪会带动孩子情绪的变化,家长情绪影响孩子,孩子情绪也影响家长,相互作用下情绪被不断推高。

当孩子不能控制情绪的时候,家长要控制情绪。家长如果知道这个简单的道理,相信就会减少很多悲剧的发生,给大家推荐一本书——《教育与脑神经科学》,家庭教育中排第一位的是父母的情绪控制。

未来教育不仅是基于心理学,更重要的是基于脑科学,基于认知神经科学。我们所有老师应该研究这方面的东西,更好地应用于我们的教研、教学与实践。

教育,是一个场景,更是一个共生滋养的情境和生态。

我们说教育,我们教的东西太多,育的成份太少,构建“教”和“育”相辅相成,共生滋养的生态,才能还原教育的本质。教育的发生,不是只和学生、家长、老师这几个对象产生关系,更重要的是一种场景,这种场景之下、情境之中,当人一旦走进去,教育随即发生。

围绕教育的场景建设,我们做了很多思考,比如说我们在校区做了一个公益书吧,这里面发生了很多故事。

我看到很多孩子,尤其是初中高中的孩子,来上课的时候,他首先跑进公益书吧,先整理一下书,擦一下桌子椅子,然后再离开;书吧里面也有人放了一些矿泉水,口渴了也可以拿出来喝,但是旁边有个二维码,你也可以扫码,扫码的过程中你发现有两块钱可以捐到一个专用账户,我们把专用账户捐给那些有需要的孩子……

这就是一个空间,不同于学校、课堂的常规教育空间,也不是博物馆、科学馆这类庞大的专业型教育空间,它简单直白,但是它真切的发生了作用,包括空间的一些场面,让更多人能够有这样的一个情境。

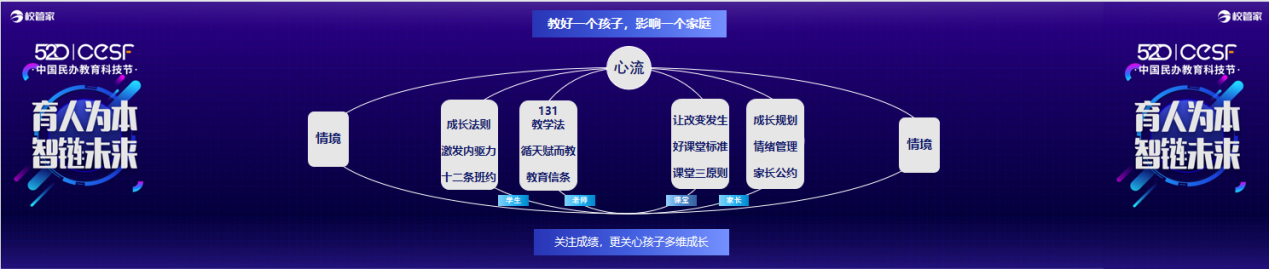

“教好一个孩子,影响一个家庭”,这是我们坚定不移的使命。从关注成绩,更关心孩子多维成长”的理念起步,我们要构建一个这样的生态:

从学生端我们构建十二条班约,激发内动力成长法则;

从老师端构建教育信条,循天赋而教以及131的教学法;

从课堂构成我们课堂的原则,好课的标准,让改变如何发生的这样的一个研究项目;

从家长的公约、情绪管理和成长规划,共同汇成一种群体心流,让每个孩子达到学习心流,家长达到教养心流,老师能够共同达到一个群体群治的一种心理状态。

构建一个整体情境,推动整个教育的发生,这是我们想构建、已经在构建或者我们已经做到的事情。

当前,中国经济发展走到全球之巅,教育的形式需要更加多元化。在此背景下,校管家第六届中国民办教育科技节以“育人为本,智链未来”为主题,邀请超过1000位来自全国民办教育行业的校长、创业者、合伙人、管理者,通过有针对性的主旨演讲、研讨分享等形式,论道民办教育行业的新形态,共建民办教育新蓝图,更多关于峰会现场完整版干货分享,尽在后续报道,敬请关注。